自伦琴发现X射线后,许多物理学家都在积极地研究和探索。

偏振性及标识X射线

1897年,法国物理学家塞格纳克(GMMSagnac,1869年至1926年)发现X射线还有一种效应引人注目,当它照射到物质上时会产生二次辐射,这种二次辐射是漫反射,比入射的X射线更容易吸收。这一发现为以后研究X射线的性质作了准备。

1906年英国物理学家巴克拉(Charles Glover Barkla,1877-1944)在塞格纳克的基础上做实验,他将X射线管发出的X射线以45°角辐照在散射物A上,从甲发出的二次辐射又以45°角投向散射物B,再从垂直于二次辐射的各个方向观察三次辐射,发现强度有很大变化,沿着既垂直于入射射线又垂直于二次辐射的方向强度最弱。由此巴克拉得出了X射线具有偏振性的结论。根据X射线的偏振性,人们开始认识到X射线和普通光是类似的。

偏振性的发现对认识X射线的本质虽然前进了一大步,但还不足以判定X射线是波还是粒子,因为粒子也能解释这一现象,只要假设这种粒子具有旋转性就可以了。 1907-1908年,一场关于X射线是波还是粒子的争论在巴克拉和英国物理学家亨利。布拉格(William Henry Bragg,1862-l942)之间展开。亨利。布拉格根据γ射线能使原子电离,在电场和磁场中不受偏转以及穿透力极强等事实,主张γ射线是由中性偶 - 电子和正电荷组成他认为X射线也一样,并由此解释了已知的各种X射线现象。巴克拉坚持X射线的波动性。两人在科学期刊上展开了辩论,双方都有一些实验事实支持。这场争论虽然没有得出明确结论,但还是给科学界留下了深刻印象。巴克拉关于X射线的偏振实验和波动性观点可以说是后来劳厄发现X射线衍射的前奏。

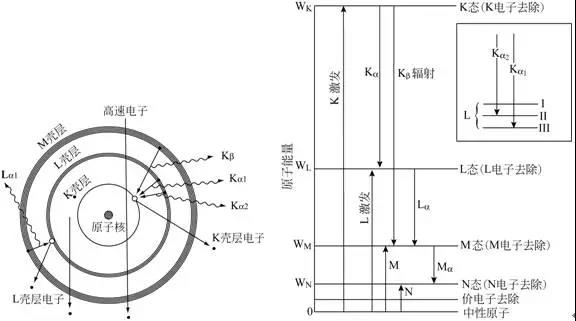

巴克拉最重要的贡献是发现了元素发出的X射线辐射都具有和该元素有关的特征谱线(也叫标识谱线)。巴克拉在实验中发现,不管元素已化合成什么化合物,它们总是发射一种硬度的X射线,当原子量增大时,标识X射线的穿透本领会随着增大。这说明X射线具有标识特定元素的特性。

1909年,巴克拉和他的学生沙德勒(CASadler)在进一步的实验中发现,标识谱线其实并不均匀,它可以再分为硬的成分和软的成分。他们把硬的成分称为ķ线,把软的成分称为大号线。每种元素都有其特定的ķ线和大号线。这些谱线的吸收率与发射元素的原子量之间近似有线性关系,却跟普通光谱不同,不呈周期性.X射线标识谱线对建立原子结构理论极为重要。

巴克拉由于发现标识X射线在1917年年获得了诺贝尔物理学奖。

晶体X射线衍射

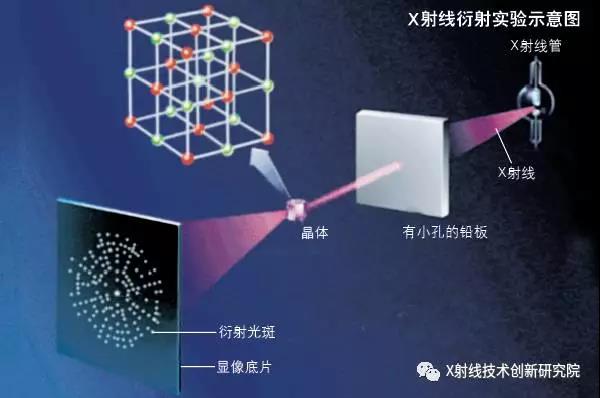

当时,X射线究竟是微小的质点束,还是像光一样的波状辐射,一直悬而未决。有一种鉴定方法就是看X射线能否借助含有一系列细线的衍射光栅而衍射(即改变射线方向)。要想得到适当的衍射,这些细线的间距必须大致与辐射线的波长大小相等。当时最密的人工衍射光栅,适用于一般光线。由X射线的穿透力得知,若X射线像波一样,则其波长要短得多 - 可能只有可见光波长的千分之一制作如此精细的光栅完全是不可能的。

德国物理学家劳厄(Max von Laue,1879-1960)想到,如果人工做不出这样的光栅,自然界中的晶体也许能行。晶体是一种几何形状整齐的固体,而在固体平面之间有特定的角度,并且有特定的对称性。这种规律是构成晶体结构的原子有次序地排列的结果。一层原子和另一层原子之间的距离大约是X射线波长的大小。如果这样,晶体应能使X射线衍射。

劳厄的老板,物理学家阿诺德。索末菲(Arnold Sommerfeld,1868-1951)认为这一想法荒诞不经,劝说他不要在这上面浪费时间。但到了1912年,两个学生证实了劳厄的预言。他们把一束X光射向硫化锌晶体,在感光版上捕捉到了散射现象,即后来所称的劳厄相片。感光版冲洗出来之后,他们发现了圆形排列的亮点和暗点 - 。衍射图劳厄证明了X光具有波的性质“自然”杂志把这一发现称为“我们时代最伟大,意义最深远的发现”劳厄证明了X射线的波动性和晶体内部结构的周期性,发表了“X射线的干涉现象”一文两年。后,也就是1914年年,这一发现为劳厄赢得了诺贝尔物理学奖。

劳厄发现X射线衍射有两个重大意义。它表明了X射线是一种波,对X射线的认识迈出了关键的一步,这样科学家就可以确定它们的波长,并制作仪器对不同的波长加以分辨(与可见光一样,X射线具有不同的波长)。另一方面,这一发现在第二个领域结出了更为丰硕的成果,第一次对晶体的空间点阵假说作出了实验验证,使晶体物理学发生了质的飞跃一旦获得了波长一定的光束,研究人员就能利用X光来研究晶体光栅的空间排列:X射线晶体学成为在原子水平研究三维物质结构的首枚探测器。这一发现继佩兰(睿)的布朗运动实验之后,又一次向科学界提供证据,证明原子的真实性。此后,X射线学在理论和实验方法上飞速发展,形成了一门内容极其丰富,应用极其广泛的综合学科。

晶体结构分析

劳厄的文章发表不久,引起了英国布拉格父子的关注,当时老布拉格,即亨利。布拉格(William Henry Bragg1862-1942)已是利兹大学的物理学教授,而小布拉格,即劳伦斯·布拉格(威廉劳伦斯)布拉格,1890年至1971年)刚从剑桥大学毕业,在卡文迪许实验室工作。由于都是X射线微粒论者,两人都试图用X射线的微粒理论来解释劳厄的照片,但他们的尝试未能取得成功小布拉格经过反复研究,成功地解释了劳厄的实验事实他以更简洁的方式,清楚地解释了X射线晶体衍射的形成,并提出著名的布拉格公式:。2dsinθ=Nλ 。这一结果不仅证明了小布拉格的解释的正确性,更重要的是证明了能够用X射线来获取关于晶体结构的信息。

1912年11月,小布位格以“晶体对短波长电磁波衍射”为题向剑桥哲学学会报告了上述研究结果。老布拉格于1913年1月设计出第一台X射线光谱仪,并利用这台仪器,发现了特征X射线。

小布拉格在用特征X射线分析了一些碱金属卤化物的晶体结构之后,与其父亲合作,成功地测定出了金刚石的晶体结构,并用劳厄法进行了验证。金刚石结构的测定完美地说明了化学家长期以来认为的碳原子的四个键按正四面体形状排列的结论。这对尚处于新生阶段的X射线晶体学来说非常重要,充分显示了X射线衍射用于分析晶体结构的有效性,使其开始为物理学家和化学家普遍接受。

布拉格父子因在用X射线研究晶体结构方面所作出的杰出贡献分享了1915年年的诺贝尔物理学奖。

请登录后参与评论...

登录后参与讨论

提交评论